L’appétit vient en genrant

© portrait - Chloé Vollmer-Lo

par Marion Salort

Journaliste, traductrice et essayiste, féministe convaincue, Nora Bouazzouni a ce talent d’expliquer une notion complexe en vous donnant l’impression que c’est tout simple. Son territoire de recherche ? L’alimentation. Ou plutôt comprendre pourquoi ce qu’on met dans nos assiettes est bourré de stéréotypes de genre. Elle part de cette question : pourquoi certains aliments sont-ils associés au masculin et d’autres au féminin ? Autrice de Faiminisme (2017) et de Steaksisme (2021), tous deux parus aux éditions Nouriturfu, elle nous dévoile ici le résultat de son enquête. Pour sûr, après avoir lu son livre, vous ne cuisinerez plus comme avant.

Comment en es-tu venue à t’interroger sur les questions d’alimentation et de genre ?

Pour mon premier livre, Faiminisme, ce sont mes éditeurs qui m’ont contactée. Je m’intéressais déjà à l’alimentation d’un point de vue sociétal. Eux avaient vu mes écrits sur ce sujet, mais aussi sur le genre, c’est pourquoi, quand ils ont eu l’idée de publier un livre sur les problématiques de genre dans l’alimentation, et particulièrement sur la misogynie, ils ont pensé à moi. Ils avaient même déjà le titre du livre ! Avant d’accepter, j’ai commencé à mener quelques recherches et, très vite, j’ai tiré le fil de la pelote et compris que oui, il y avait matière à écrire dessus. En rédigeant ce premier livre, j’ai aussi découvert des lacunes énormes dans les travaux francophones sur l’alimentation et le genre. Quelques recherches pointues, mais aucune vulgarisation. C’est pourquoi ce livre allait apporter une approche inédite de la question. L’idée de mon second livre, Steaksisme, est arrivée lors d’une conférence que j’ai donnée à des étudiants de la Sorbonne Nouvelle. J’en avais marre de parler tout le temps des mêmes choses, c’est pourquoi pour cette intervention, j’allais évoquer les représentations, notamment dans la publicité : comment on montre les hommes et les femmes qui mangent. En voyant les réactions des étudiants, je me suis dit qu’il y avait là aussi matière à réflexion. Le sujet est né : qu’est-ce qui construit nos goûts genrés ? Comment sont nés les mythes autour de ces régimes ? Pourquoi, quand on pense steak-frites, on pense “homme” et quand on pense “gaspacho”, on pense femme ? C’est un sujet qui concerne tout le monde, et j’aimerais qu’on réfléchisse un peu plus à ce qu’on mange, pas pour suivre un régime, mais pour prendre conscience de ce qu’on met dans notre assiette…

Quels sont les constats les plus aberrants que tu as faits ?

Je suis partie des questions suivantes : pourquoi on mange de la manière dont on mange ? Et Les stéréotypes se vérifient-ils ? J’ai été étonnée de voir à quel point c’était le cas, notamment sur la consommation de viande rouge chez les hommes qui est deux fois plus élevée que chez les femmes. Quant à la consommation d’alcool, elle est 3,5 fois plus élevée chez les hommes !

Mais ce qui m’a le plus étonnée, c’est de voir à quel point les hommes se sentent invincibles, invulnérables et ne sont pas prêts à renoncer à certaines choses (comme l’alcool, la viande rouge, le gras, le sel) dans leur alimentation, qui est déséquilibrée par rapport à celle des femmes en France, malgré le risque ultime qui est… la mort. Je prends pour exemple cette étude menée sur des hommes suédois à qui on a diagnostiqué un cancer, et dont la plupart préfèrent continuer à avoir une alimentation omnivore inadaptée à leur maladie, au risque de mourir plus rapidement. Cet amour du risque, de l’excès incarné par la viande, est une valeur viriliste ; si on la leur enlève, ils se sentent émasculés. En somme, les hommes sont prêts à risquer leur vie pour prouver qu’ils sont “de vrais bonshommes”.

Sur le volet féminin, je n’ai eu aucune surprise en revanche. Je me doutais déjà que les femmes consomment plus de compléments alimentaires ou sont davantage sujettes aux troubles du comportement alimentaire.

Pour finir, une étude française a recueilli des témoignages de femmes qui cuisinent pour leur mari. Elles adaptent leurs recettes en permanence en fonction de leurs envies et de leur régime médical… et pourtant, ils sont encore mécontents !

L’Histoire montre l’ancrage de ces stéréotypes dans la cuisine, lorsque les femmes, il n’y a encore pas si longtemps, mangeaient debout près de la cuisine et se nourrissaient essentiellement des restes (notamment la carcasse du poulet)… La division sexuelle du travail remonterait au Néolithique, il y a dix mille ans à peu près, au moment de la découverte de l’agriculture, de la reproduction, et donc de la sédentarisation. C’est pour cela qu’on ferait remonter les origines du patriarcat à cette période-là. Et on n’est pas si loin de la vérité encore aujourd’hui ! J’avais écouté l’une des dernières interviews de Françoise Héritier, qui racontait un souvenir d’enfance où les femmes de sa famille étaient debout dans la cuisine. En France, on croit que ces habitudes proviennent de contrées lointaines, étrangères, de cultures non occidentales, sauf que non ! C’est partout pareil : dans le monde entier, la charge mentale, c’est la femme qui l’a, la nourriture, c’est la femme qui la prépare, et dans nombre de cultures, les femmes sont en cuisine et mangent les restes des hommes. C’est dire : aujourd’hui encore, on va servir de plus grosses assiettes à un garçon.

Les femmes étant assimilées au soin dès l’enfance, auraient-elles davantage la notion de la mort que les hommes ?

Sans doute. Déjà, une femme porte la vie, donc elle est associée à la vie, pas à la mort. Selon Alain Testart, dans son livre L’Amazone et la Cuisinière, les femmes au Néolithique n’avaient pas le droit de manier des outils tranchants ni de chasser, car il y avait un tabou du sang : une femme ne pouvait pas porter en elle le sang de la vie (le fœtus) et faire saigner un animal pour lui donner la mort.

Par ailleurs, en effet, les femmes sont socialisées au travail du soin dès la petite enfance, avec les poupées, etc. Elles ont peut-être donc davantage conscience des prises de risque et donc de la mort.

Il y a aussi la notion d’héroïsme chez les hommes, dont le mot est associé au sacrifice pour une cause, aux héros tombés pour la France, à l’armée, aux soldats… Il y a une connotation guerrière. Chez les femmes, l’héroïsme n’est pas associé au combat, à la guerre, mais plutôt au sauvetage, au soin.

Dans l’assiette, là où on pourrait retrouver ce tabou de vie et de mort, voir une femme commander une pièce de bœuf saignante n’est pas courant. Alors sûrement que les statistiques le prouvent, mais l’important ici est de comprendre pourquoi les femmes mangent moins de viande rouge ! Une femme qui dévore une pièce de viande sanguinolente, il y a quelque chose de vampirique, de monstrueux ! Alors qu’un homme croquant dans une pièce de bœuf saignante, ce n’est pas un monstre…

Cela peut expliquer pourquoi certains aliments sont moins bien vus quand ils sont consommés par des femmes.

As-tu pu dater l’arrivée des stéréotypes de genre ?

C’est compliqué de calquer des conclusions et des cadres de réflexions modernes sur une époque comme le Néolithique, par exemple. Les historiens, archéologues – qui étaient des hommes et donc portaient des conclusions relatives à leur genre et à leur position dans la société – ont voulu le faire. Et on sait aujourd’hui que c’est faux ! Dans le bouquin, je remonte même à l’Antiquité avec les théories d’Hippocrate, de Galien et toute la clique…

Ils en prennent en effet pour leur grade !

On a quand même suivi à la lettre les préceptes de ces pères de la médecine moderne pendant des siècles ! Quand on lit leurs écrits, qui donnent une certaine justification médicale de la misogynie, c’est hallucinant… C’est là qu’on se rend compte que l’invention de la misogynie telle qu’on la connaît aujourd’hui serait antérieure à l’église chrétienne. Prenons la théorie des humeurs d’Hippocrate – dont on sait aujourd’hui qu’elle est fausse : selon lui, le corps serait gouverné par plusieurs humeurs, chaque humeur aurait une caractéristique (chaude, froide, humide, sèche). Les hommes seraient chauds et secs (symbolisant le courage, la force, l’intelligence), quand les femmes seraient froides et humides (faiblesse, passivité, etc.)… Aujourd’hui, il est “drôle” de voir que les aliments connotés comme “chauds et secs” sont des aliments perçus comme masculins (viande, whisky, rhum). Et tout ce qui est froid et humide, des aliments reliés au féminin (salades, légumes…).

Quand j’ai fait ce parallèle, ça m’a semblé incroyable ! Les symboliques de l’Antiquité nous poursuivent, en fait. Il n’y a peut-être aucun lien, mais la coïncidence est tout de même frappante…

L’un des points névralgiques de ton livre est le marketing qui perpétue les inégalités…

Qui les fabrique ! Quand j’ai découvert le principe de la pensée magique en anthropologie, je l’ai directement relié au marketing. Par exemple : quand on vous vend des céréales avec pour slogan “… et le tigre est en toi”, on ne vous vend pas le produit “céréales”, mais l’énergie de ces céréales à travers l’imaginaire d’un tigre. À partir de là, je me suis demandé à quel moment la pub était arrivée et s’était mise à nous vendre non pas ce dont on avait besoin, mais une image de soi. En consommant, on deviendrait la personne que l’on veut être. J’ai alors découvert Ernest Dichter, psychologue viennois et expert en marketing. Il s’est inspiré des théories psychanalytiques de Freud pour les transposer sur le marketing. En résumé, c’est le père du marketing moderne. C’est aussi le premier à avoir constitué des panels de consommateurs.

Je ne savais pas du tout qu’une personne physique avait décidé d’orienter les choix des consommateurs en fonction de l’image qu’ils veulent renvoyer à l’autre… Autrement dit : “Je consomme donc je suis et ce que je consomme est l’image de ce que je veux qu’on voie de moi…”

Cette orientation des consommateurs, qui se répercute sur leur genre, est aujourd’hui le pain quotidien des publicités. Comment peut-on, en 2021, montrer encore des pubs aussi agressives et parfois très sexistes ?

J’ai quand même l’impression qu’il y a des endroits où ça change, car l’impunité est de plus en plus sanctionnée par les internautes. Donc la moindre erreur marketing, la moindre sortie sexiste, le moindre slogan raciste sont épinglés. Les grandes marques ne peuvent plus rester sans rien dire… L’impunité, en tout cas en termes de marketing genré, est moins forte qu’avant. Après, ça continue pour plusieurs raisons : déjà, parce que c’est le propre du marketing de diviser pour gagner plus d’argent ; c’est la segmentation du marché, qui permet de justifier les publicités genrées mais aussi les différences de prix entre des produits dits “féminins” et “masculins” (la fameuse taxe rose).

Le marketing est né et se nourrit entre autres de la fabrication des stéréotypes de genre et de leur perpétuation, donc ils n’ont aucune raison d’arrêter… parce que cela ne peut que faire vendre davantage.

Leurs seuls garde-fous, ce n’est pas leur conscience ! Ce sont les internautes et le besoin de protéger leur image…

Du marketing à notre culture plus générale, qui influence qui, finalement ?

C’est le serpent qui se mord la queue. Les stéréotypes ne sortent pas de nulle part, ce sont des constructions culturelles. Nos consommations sont influencées par la famille, la religion, la géographie, la tradition, l’argent, le milieu social, l’exposition à des films, des séries et bien sûr, la pub. Cette dernière fabrique des choses et/ou les perpétue, se nourrit de nos consommations pour proposer des campagnes “adaptées”, etc.

Aujourd’hui, il s’agit de changer nos modes de pensée, les imaginaires, les symboliques : maintenant qu’on sait que ce n’est pas inné pour une femme d’aimer la soupe et pour un homme d’aimer les frites, on va essayer de faire autrement. Or, quand la société entière est imprégnée de ces stéréotypes, c’est très difficile d’en sortir. La première étape consiste à reconnaître ces stéréotypes, et la seconde, à reconfigurer notre logiciel. Mais c’est très dur.

Selon nombre de publicités, on dévalorise le féminin à travers l’alimentation, alors qu’a priori, il n’y a aucun jugement à porter à la nourriture qu’on ingère.

Intrinsèquement, une carotte ou un steak n’ont pas de genre. C’est la charge symbolique d’un aliment qui va être connotée comme féminine ou masculine. C’est tout ce qu’on projette dessus ! Donc on projette une symbolique féminine sur l’alimentation végétarienne, on projette sur un barbecue une connotation masculine. À nous de nous demander pourquoi on fait ces projections ! Ce n’est pas très compliqué : la viande est ultra chargée symboliquement ; c’est un aliment viriliste avec des valeurs guerrières, de domination, de meurtre, de prédation…

Ce mythe du viandard associé à la chasse efface le fait que bon nombre d’aliments végétaux ont tout autant, voire plus de protéines que la viande.

Le mythe de la protéine animale est très persistant. Beaucoup de gens pensent encore que les végés sont carencés, sans parler de certaines cultures moins viandardes qui sont montrées du doigt. Pour l’exemple, les hommes asiatiques seraient moins virils que les Occidentaux, car ils mangent du soja et du riz… ce ne serait pas des “vrais” mecs. Ce n’est pas pour rien qu’il existe cette expression péjorative du “soy boy”, le “garçon soja”, pour parler des hommes végétariens…

Tous ces stéréotypes liés à la viande qui justifiaient à l’époque des pratiques colonialistes n’ont pas tellement évolué, car ils tendent aujourd’hui à justifier des pratiques de domination et de richesse.

Ce mythe de la protéine animale est également alimenté par la panique morale de personnes qui craignent qu’on leur retire leur morceau de viande ! Faut dire que le territoire gastronomique français est un territoire de viande qui montre une forte résistance au changement, qu’il soit culinaire ou sociétal (il n’y a qu’à voir les levées de bouclier pendant MeToo, où certains hommes se plaignaient qu’ils ne pourraient plus mettre la main aux fesses des femmes !). La viande cristallise ces paniques morales et identitaires françaises.

La bouffe n’a aucune valeur morale… c’est nous qui lui attribuons une valeur.

Comment casser ce cercle vicieux qui consiste à maintenir les hommes dans leur virilité et à dévaloriser les femmes et les végétarien·ne·s ?

Reconfigurer la société, “tout simplement” ! Il faut une éducation antisexiste, antiraciste, antidiscriminatoire… Les enfants sont exposés à des stéréotypes de genre dès la crèche, mais ils ne naissent pas racistes ou sexistes, et n’ont pas une plus grande appétence pour la viande ou les brocolis… Une immense partie de ce qu’on devient et de ce qu’on fait est le fruit d’une construction culturelle. Un enfant qui va avoir une éducation antisexiste à la maison sera quand même exposé à des stéréotypes de genre à l’école, devant un film, une pub, dans un magasin de jouets. Il faut donc commencer par reconfigurer nos logiciels à nous, adultes, pour produire des contenus médiatiques, publicitaires, culturels qui ne soient plus stéréotypés, afin que les enfants grandissent en ayant un autre point de vue que celui qu’on leur donne à voir aujourd’hui.

©illu Léa Chassagne

Cet article vous a plu ? Pour encourager la publication

des prochains numéros, inscrivez-vous simplement à notre newsletter !

La taxe rose

La taxe rose n’est pas une vraie taxe officielle. Elle est juste le résultat d'une technique de marketing : en donnant à un produit un packaging et une communication adaptés au public “cible”, elle en augmente le prix. En voici quelques exemples.

ENTRE VOS LÈVRES

Elles ont créé le podcast Entre nos lèvres : 60 rencontres et 47 épisodes plus tard, leur livre éponyme, paru en avril 2021, propose des témoignages tout en subtilité sur l’amour, la sexualité, la relation à son corps et à autrui. Rencontre avec Margaux et Céline, deux écouteuses au grand cœur.

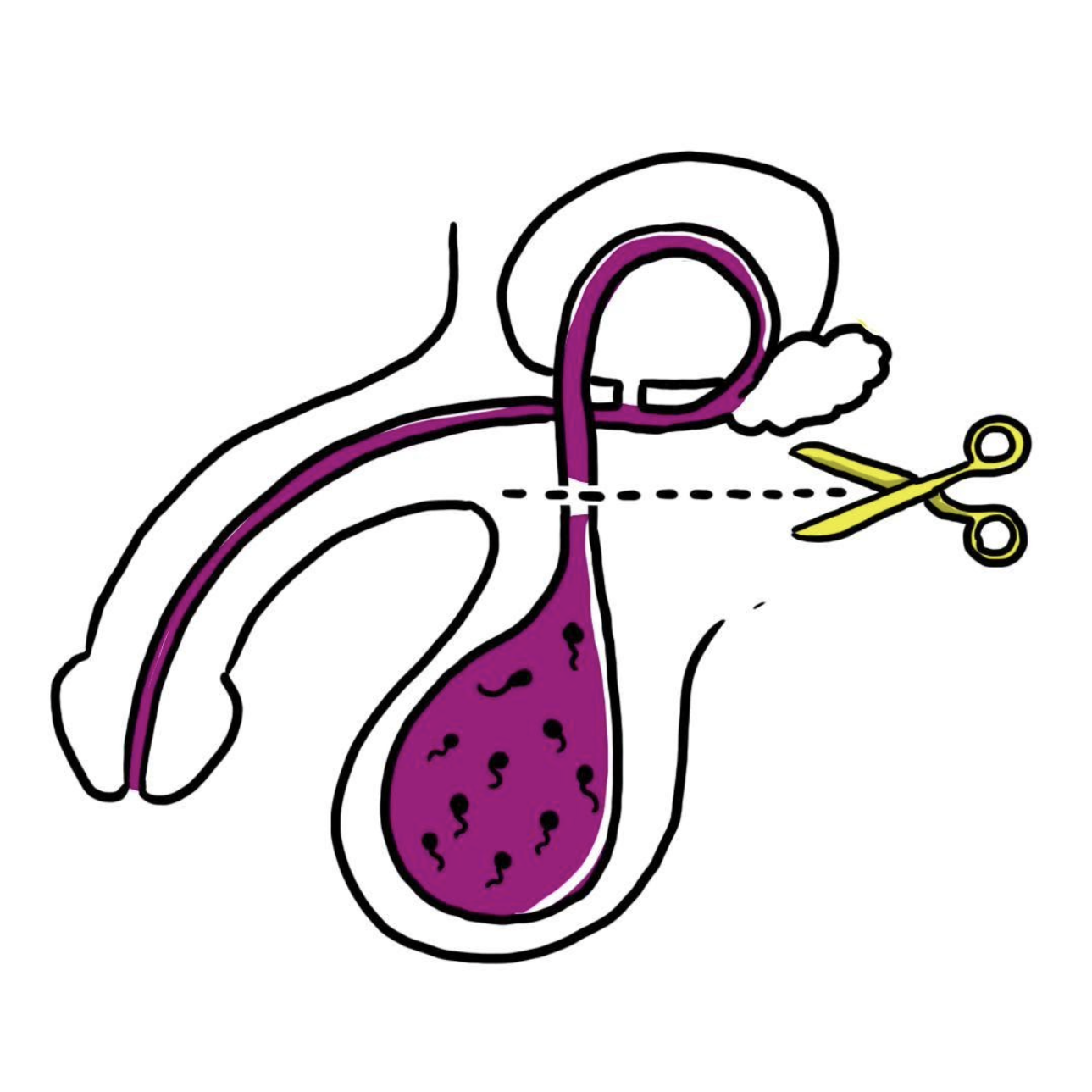

Vasectomia

“Lise a assumé une vingtaine d’années la gestion de notre fertilité dans nos rapports sexuels, c’était assez logique de la soulager de cela pour la suite de notre relation.” Rencontre avec Joël et Lise, pour parler vasectomie masculine, égalité et libération du corps féminin.